Всероссийская конференция молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ», 20–24 апреля 2026 г.

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

Открыта регистрация на конференцию молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» 2026!

21 января в России отмечается День аспиранта! И это отличный повод рассказать об аспирантах ИЭРиЖ УрО РАН

21 января в России отмечается День аспиранта! И это отличный повод рассказать об аспирантах ИЭРиЖ УрО РАН

Сегодня в ИЭРиЖ обучается 24 аспиранта по трем специальностям: Экология, Зоология, Ботаника. В 2025 на 1 курс принято 5 человек.

Поздравляем всех, кто сейчас учится в аспирантуре, проводит исследования, работает над диссертацией и готовится к ее защите! Успехов и энергии вам на этом пути!

Специалист по связям с общественностью ИЭРиЖ УрО РАН Анна Плотникова повысила свою квалификацию – прошла онлайн-курс «Научпоп-журналистика» школы RT и АНО «Национальные приоритеты». Курс состоял из лекций и вебинаров на различные темы, а также заданий, которые оценивались экспертами.

Специалист по связям с общественностью ИЭРиЖ УрО РАН Анна Плотникова повысила свою квалификацию – прошла онлайн-курс «Научпоп-журналистика» школы RT и АНО «Национальные приоритеты». Курс состоял из лекций и вебинаров на различные темы, а также заданий, которые оценивались экспертами.

Анна Плотникова:

- Курс был бесплатным, но чтобы попасть на него, нужно было выполнить тестовое задание и пройти отбор. Только потом я узнала, что конкурс был 8 человек на место. Конечно, что-то из того, что говорили на лекциях, я уже знала, но многое оказалось очень полезным. Пришлось завести тетрадь и писать конспекты, чтобы не забыть самое важное, что точно пригодится в освещении событий Института.

Поздравляем Анну с завершением курса и желаем ей дальнейших успехов!

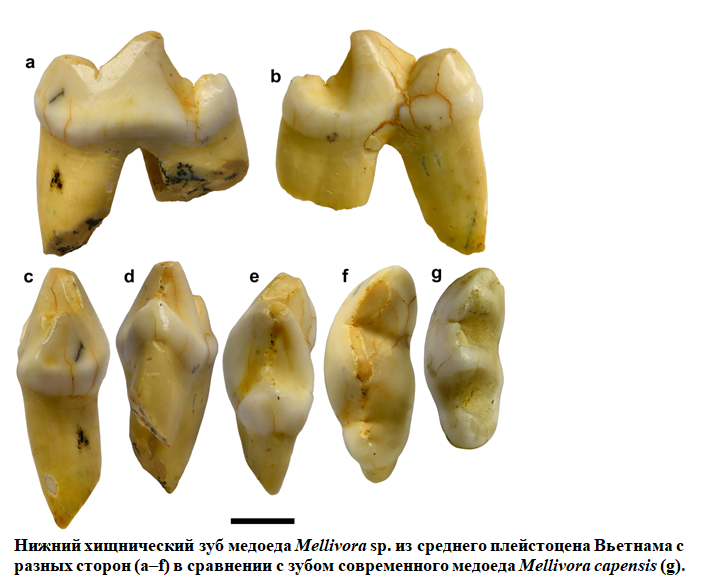

Коллективом ученых из России и Вьетнама при участии Д.О. Гимранова, к.б.н., старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН, изучен зуб медоеда, найденный в пещере Там-Хай Вьетнамской провинции Лангшон. Статья опубликована в Journal of Mammalian Evolution.

Коллективом ученых из России и Вьетнама при участии Д.О. Гимранова, к.б.н., старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН, изучен зуб медоеда, найденный в пещере Там-Хай Вьетнамской провинции Лангшон. Статья опубликована в Journal of Mammalian Evolution.

В работе описывается нижний коренной зуб медоеда, обнаруженный в отложениях, датированных средним плейстоценом, в пещере Там-Хай. Примерный возраст его оценивается в 300-200 тысяч лет. Это первая и единственная на сегодня находка медоеда в Юго-Восточной Азии. До этого ископаемых остатков медоедов в этом регионе не встречалось, современные медоеды здесь тоже не водятся. Ближайший ареал медоеда находится в Индии более чем в 2000 км.

Находка отнесена к виду Mellivora sp. Этот зверь был явно крупнее современного медоеда Mellivora capensis, но существенно мельче некоторых других своих ископаемых родственников, таких как огромные Eomellivorini. В древности подсемейство Mellivorinae было многочисленным и разнообразным, первые его представители обнаруживаются в миоцене, около 14–12 миллионов лет назад. Остатки этих животных находят в Африке, Европе, Израиле и Пакистане, а также в Китае, Казахстане, Сибири и Северной Америке.

В ИЭРиЖ открылась выставка живописи М.Г. Головатина "Солнце на лето, зима на мороз"

В ИЭРиЖ открылась выставка живописи М.Г. Головатина "Солнце на лето, зима на мороз"

В банкетном зале Института экологии растений и животных УрО РАН открылась выставка картин директора Института д.б.н. Михаила Григорьевича Головатина. Это серия пейзажей и сцен деревенской жизни, вроде бы зимних холодных, но уже таящих в себе признаки грядущей весны. Именно сейчас, когда, несмотря на мороз, уже больше солнечного света, и уже можно услышать не просто перекличку, а пение синиц.

Выставка продлится до 28 февраля.

29 декабря на ученом совете в Институте экологии растений и животных УрО РАН были вручены награды от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

29 декабря на ученом совете в Институте экологии растений и животных УрО РАН были вручены награды от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Благодарности получили: Наталья Валерьевна Золотарева, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты, Лидия Эдуардовна Ялковская, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории филогенетики и биохронологии, Николай Геннадьевич Ерохин, заведующий музеем ИЭРиЖ УрО РАН, Марина Викторовна Константинова, главный бухгалтер ИЭРиЖ УрО РАН.

Почетной грамотой награждены Елена Борисовна Григорькина, к.б.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории популяционной радиобиологии и Павел Андреевич Косинцев, к.б.н. старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии.

Нагрудный знак «Молодой ученый» вручили Надежде Сергеевне Шималиной, к.б.н., старшему научному сотруднику лаборатории популяционной радиобиологии.

Медаль «За безупречный труд и отличие» получил Виктор Андреевич Мухин, д.б.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем им дальнейших успехов в научной работе!

Антон Григорьевич Ширяев, д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты с 1 по 4 декабря 2025 г. в Женеве (Швейцария) принял участие в рабочем совещании «Cooperatingon Arctic Biodiversity Challenges», организованном международной рабочей группой Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), работающей при Арктическом совете. CAFF служит инструментом сотрудничества в области охраны и использования видов и местообитаний, обмена информацией о методах управления и нормативно-правовых режимах, а также содействия принятию более обоснованных решений. Организация участвует в разработке ответных мер по вопросам, имеющим важное значение для арктических экосистем, таким как влияние роста хозяйственной деятельности и разработка принципов по сохранению биоразнообразия в рамках национальных политических обязательств.

Одним из результатов рабочего совещания стало создание двух комиссий: по изучению и сохранению биоразнообразия флоры и растительности, а также климатогенных и антропогенных изменений растительного покрова, включая моделирование этих процессов.

Стоит отметить, что сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН многие десятилетия проводят исследования в Арктике, благодаря чему накоплен обширный багаж знаний. Это позволило опубликовать многочисленные научные статьи, монографии, а также участвовать в региональных, российских и международных природоохранных научных и правительственных комитетах.

20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества.

20 декабря в Центре реабилитации хищных птиц «Холзан» состоялось предновогоднее заседание Уральского орнитологического общества.

На заседании Светлана Погудина показала участникам календарь с фотографиями сокола балобана, созданный Магнитогорским металлургическим комбинатом. Она ещё раз напомнила о состоявшемся уже не первый год выпуске балобанов, проекте, реализованном в этом году сразу в двух областях. А приятным бонусом стал пилотный экземпляр новогодней полиграфической продукции - календаря, созданного на основе фотосопровождения проекта фотографом Игорем Деревсковым

Специалист первой категории центра «Холзан» Анастасия Ширшова и фотограф Виктор Конев рассказали о другом проекте – выпуске птенцов филина в природном парке «Бажовские места». Они показали фотографии и видео и пригласили волонтеров поучаствовать в этом интереснейшем проекте в следующем году.

Александра Хлопотова, и.о. директора и Михаил Шершнев, научный сотрудник Висимского государственного природного биосферного заповедника рассказали о своем исследовании гнездования сокола сапсана на Урале. Отдельная тема работы, получившая поддержку Президентского фонда природы на 2025-2027-й годы – охватывает другие виды животных, наведывающиеся к гнезду сапсана. Это и вороны, с которыми сокол конкурирует за место гнездования, и, неожиданно, белки, дятлы, летучие мыши, и куницы. Можно ли считать сапсана «средообразующим» видом в местах своего многолетнего обитания, или его роль не столь значительна – предстоит оценить по итогам двух полевых сезонов.

Помимо доклада участники душевно пообщались за праздничным столом, поделились друг с другом своими наблюдениями и планами на следующий сезон.

Следующая встреча состоится 23 января 2026 года.

24 декабря 2025 года в 13.30

24 декабря 2025 года в 13.30

в актовом зале ИЭРиЖ УрО РАН состоится заседание Екатеринбургского отделения РБО (Екатеринбургское отделение Русского ботанического общества)

Повестка дня:

1. Доклад Григорьева А.А. (Институт экологии растений и животных УрО РАН) «Экспедиция в самые северные лесные массивы планеты»

2. Доклад Ширяева А.Г. (Институт экологии растений и животных УрО РАН) «Микологические исследования на архипелаге Шпицберген»

Обсуждение тем, предложенных на заседании Президиума РБО от 16.12.2025

Закрытие выставки «Ботанический рисунок VS фотография».

Приглашаются члены общества и все желающие.

В международном журнале Historical Biology вышла статья об исследовании зубов древних медведей Non-occlusal incisor microwear in Ursus rossicus Borissiak, 1930 and U.k.kanivetz Vereshchagin, 1973. Ее авторы сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН: Д.О Гимранов, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии, С.В. Зыков, старший научный сотрудник лаборатории филогенетики и биохронологии и П.А. Косинцев, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии.

В ней речь идет о зубах малого или Русского пещерного медведя (U. rossicus) и большого или Уральского пещерного медведя (U. kanivetz). Пещерные медведи в позднем плейстоцене населяли Урал, с ними же вместе обитал и бурый медведь (U. arctos), который в статье тоже фигурирует в качестве сравнения.

Если коротко, то пища и другие факторы могут оставлять на зубах, а именно на эмали, разнообразные следы. Следы эти выглядят, как полосочки или ямочки разной величины. Количество полосочек и ямочек на зубах животных зачастую видоспецифично. Также это позволяет оценить насколько ближе или дальше друг от друга находятся изучаемые животные по своим диетическим предпочтениям.

Кроме того, изучаются данные анализа стабильных изотопов углерода и азота из тканей зуба. Изотопные сигналы или количество изотопов углерода и азота в тканях животных свидетельствуют об их количестве в объектах питания и о том, какая пища потреблялась животным. Если растительная, то будет преобладать углерод, если животные белки - азот.

Для реконструкции целостной картины пищевого поведения важно изучить морфологию зуба и не исключать особенности распространения вида.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-24-00147.

В журнале «Biodiversity Data Journal (BDJ)» опубликована статья «Spiders (Arachnida: Araneae) of PSU’s Botanical Garden (Perm, Russia)», автором которой совместно с коллегами из Перми стал А.Н. Созонтов, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ.

Эта публикация описывает открытый набор данных о пауках Ботанического сада Пермского государственного университета, собранный в ходе полевых исследований с 2012 по 2024 год.

В основе работы лежат многолетние круглогодичные исследования фауны наземных беспозвоночных Ботанического сада Пермского государственного университета, как на открытых участках, так и в оранжереях. Выполнена комплексная работа и в данную статью вошли «лишь» материалы по паукам: более 9000 экземпляров пауков, относящихся к 114 видам из 17 семейств.

Все данные уже доступны через глобальный портал о биоразнообразии GBIF (Global Biodiversity Information Facility) и значительно улучшают представления о городском биоразнообразии, сезонной и многолетней динамике пауков на Урале, их распространении, в особенности - в антропогенных ландшафтах. Отдельно обсуждаются находки чужеродных видов и их глобальное распространение.

Журнал Biodiversity Data Journal индексируется в Web of Science и Scopus.

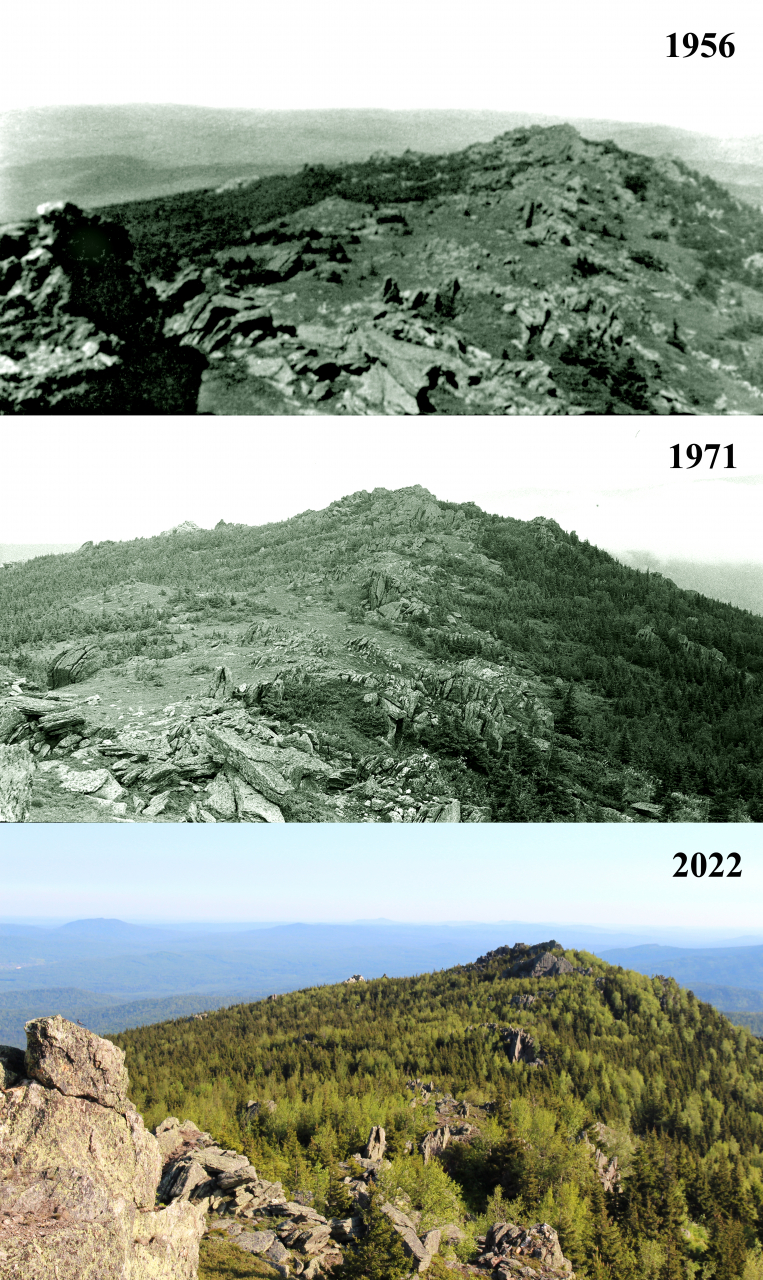

Современное изменение климата и связанные с ним риски вымирания видов – часто обсуждаемые проблемы в мировом научном сообществе. Одними из наиболее чувствительных к климатическим изменениям районов являются высокогорья. Южный Урал относится к таким горным системам, где граница леса располагается относительно высоко при незначительной высоте основных горных хребтов до 1600 м над ур. моря. В связи с этим на многих вершинах горные тундры, имеет небольшие площади. Одна из таких вершин – Дальний Таганай. Мониторингу изменений, происходящих на этой вершине Южного Урала, посвящена статья «Upward Expansion of Trees and Shrubs Leads to Alpine Tundra Contraction and Local Extinction of Species in the Southern Urals», опубликованная в журнале «Ecosystems», соавторами которой являются сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН А.А. Григорьев, Ю.Е. Михайлов (УГЛТУ, УрФУ), Ю.В. Шалаумова, С.О. Вьюхин, Д.С. Балакин, А.И. Ермаков, М.В. Терентьева, О.В. Ерохина, П.А. Моисеев и П.П. Кудрявцев (НП Таганай).

Полученные результаты убедительно показывают, что на фоне современных изменений климата происходит не только продвижение леса выше в горы, трансформация растительного покрова и сообществ герпетобионтных беспозвоночных в горной тундре, но и локальное вымирание отдельных видов.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант 24-27-00338).

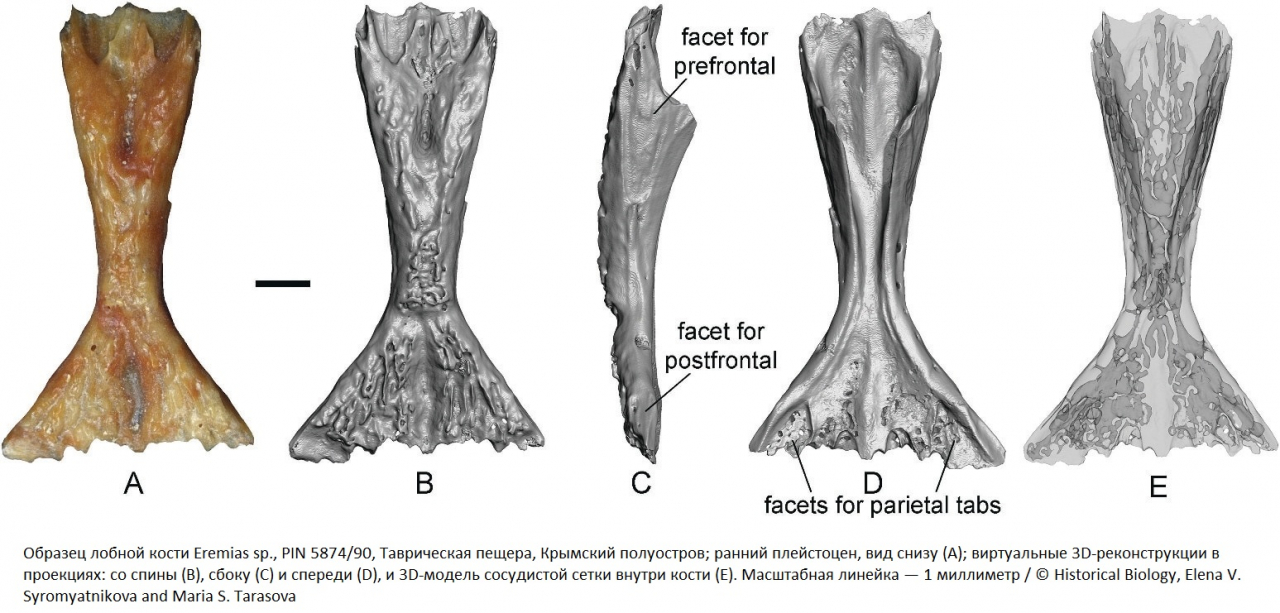

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и М.С. Тарасовой, являющейся аспирантом лаборатории палеоэкологии ИЭРИЖ УрО РАН. Статья опубликована в журнале Historical Biology https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08912963.2024.2439937?src=exp-la.

Раньше считалось, что ящурки (род мелких степных ящериц) расселились по Евразии только в голоцене, несколько тысяч лет назад. Но находка из пещеры Таврида, маленькая теменная косточка рептилии опровергла это утверждение – ведь ее возраст около 1,8-1,6 млн. лет. Находка описана Е.В. Сыромятниковой, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и М.С. Тарасовой, являющейся аспирантом лаборатории палеоэкологии ИЭРИЖ УрО РАН. Статья опубликована в журнале Historical Biology https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08912963.2024.2439937?src=exp-la.

Определить, какому виду принадлежала обнаруженная кость, на данном этапе невозможно из-за недостаточной степени изученности морфологии костей ящурок. Однако наиболее вероятно, что этот фрагмент черепа принадлежал быстрой ящурке или разноцветной ящурке – оба этих вида предпочитают засушливые степные или пустынные территории, и, вероятно, в Крыму в раннем плейстоцене были соответствующие условия.

Американская норка успешный инвазионный вид, вытесняющий в Евразии местную европейскую норку. В связи с этим теоретический и практический интерес вызывает оценка адаптивного потенциала этого вида. В статье, опубликованной в Журнале общей биологии сотрудниками лаборатории эволюционной экологии ИЭРиЖ УрО РАН А.Г. Васильевым и М.В. Чибиряком в соавторстве с коллегами из Новосибирска, приведены результаты исследования одного из аспектов адаптивного потенциала – морфологической изменчивости в ответ на отбор поведенческих признаков.

Изучение механизмов доместикации животных как модели быстрых эволюционных преобразований имеет важное значение для понимания процессов эволюции. Доместикация видов некоторыми авторами рассматривается как один из аспектов прямого и косвенного антропогенного влияния на животный мир. В качестве модельного вида при изучении феномена доместикации может служить американская норка (Neogale vison).

Микроэволюционный потенциал американской норки и способность ее к быстрым селективным изменениям можно оценить на модельных животных, содержащихся на зверофермах. Наиболее подходящая модель – линии N. vison, созданные на экспериментальной звероферме ИЦиГ СО РАН (г. Новосибирск) и подвергнутые длительной селекции по признакам оборонительного поведения. Через 16–17 поколений селекция привела в одном направлении к формированию линии агрессивных норок, а в противоположном – к линии ручных. В качестве контрольной группы использовали клеточных неселектированных животных, содержавшихся одновременно с экспериментальными линиями.

Дифференциация линий агрессивных и ручных норок привела к морфологическому разрыву и соответствует уровню подвидовых различий, превышая половину средней меры морфологической дивергенции N. vison от близких видов – европейской норки Mustela lutreola и колонка M. sibirica. Морфогенетические эффекты селекции американской норки по оборонительной реакции на человека демонстрируют высокий адаптационный и эволюционный потенциалы инвазионного вида – N. vison.Экспериментальная доместикация американской норки позволила моделировать эволюционно-экологической процесс быстрых морфогенетических и функциональных перестроек инвазионного вида.